Visite guidée privée du Département des Antiquités Égyptiennes par Prof. Philippe COLLOMBERT, égyptologue Directeur de l’unité d’égyptologie, UNIGE et membre du comité de l’ACES

MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE

Visite guidée privée du Département des Antiquités Égyptiennes

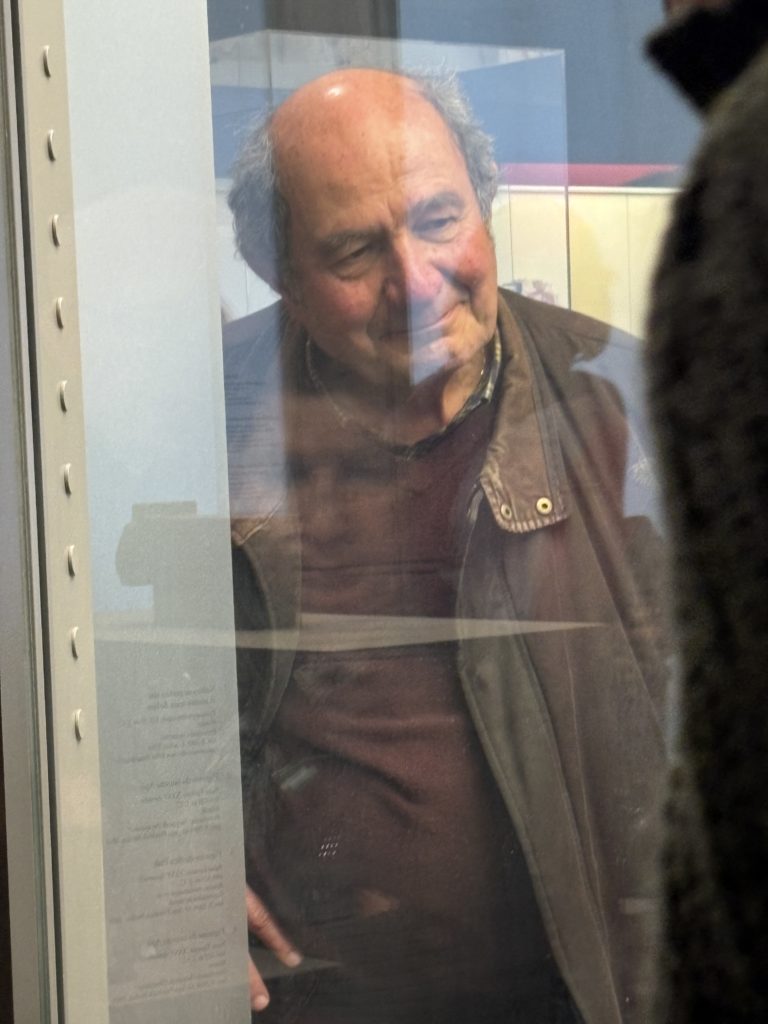

par Prof. Philippe COLLOMBERT, égyptologue

Directeur de l’unité d’égyptologie, UNIGE

et membre du comité de l’ACES

Mercredi 19 mars 2025 à 14.00*

Musée d’Art et d’Histoire (à la réception)

Réservée aux membres de l’ACES

Inscriptions obligatoires

Places limitées- Par ordre d’inscriptions à

eidm@bluewin.ch

Isis allaitant Harpocrate, basse époque

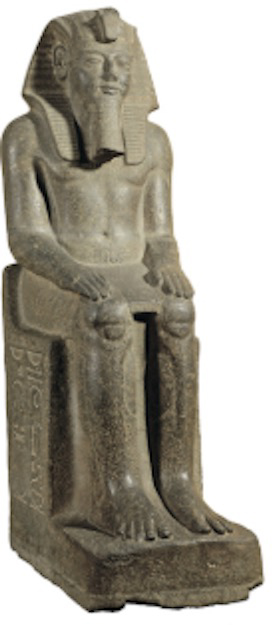

Statue colossale – Ramsès II

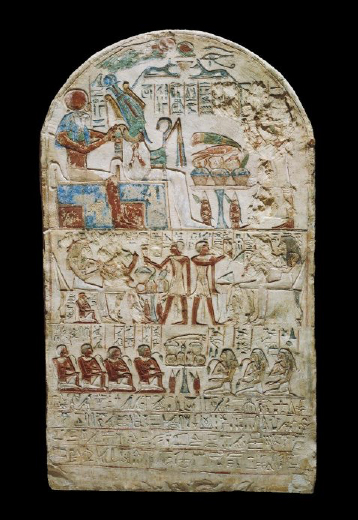

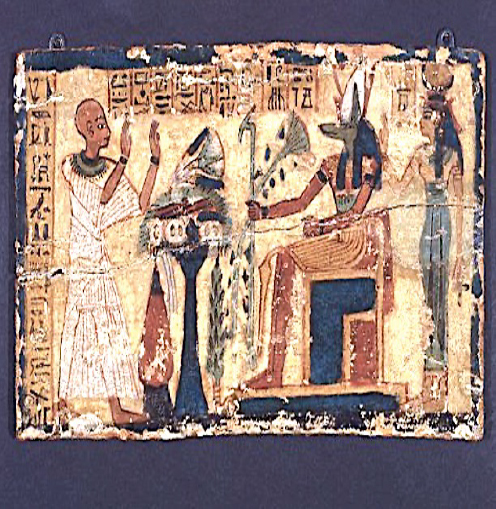

Stèle funéraire, Fin XVIIIe dyn. (14e s. av. JC)

Le déroulé de la visite

Nous proposons une visite d’environ 1h30 à travers les collections sur l’Égypte ancienne du Musée d’Art et d’Histoire.

Le fonds sur l’Égypte ancienne, quoique modeste comparé à certaines capitales européennes, n’en reste pas moins très varié et représentatif de toutes les facettes de la civilisation égyptienne ancienne, à toutes les époques de l’Histoire.

Notre visite se fera sur le mode de la promenade à travers les collections égyptiennes. Toutes les questions seront les bienvenues.

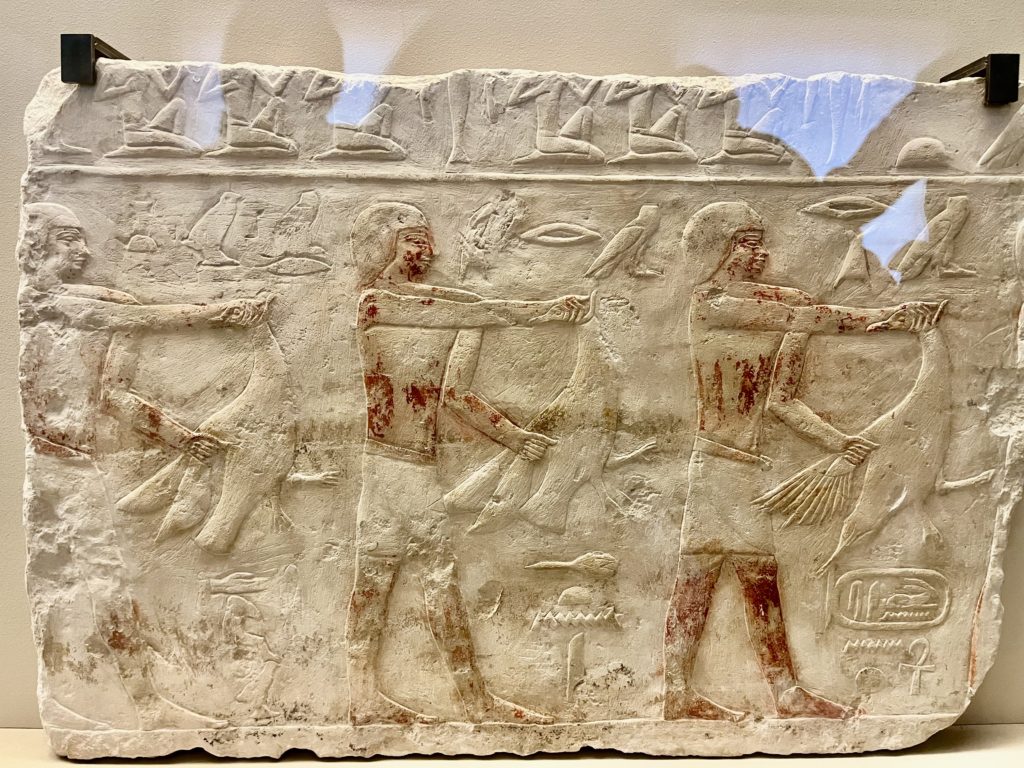

Coffret à figurines funéraires, élément (paroi) XXe dyn.

Tube à kohol, XVIIIe dyn.

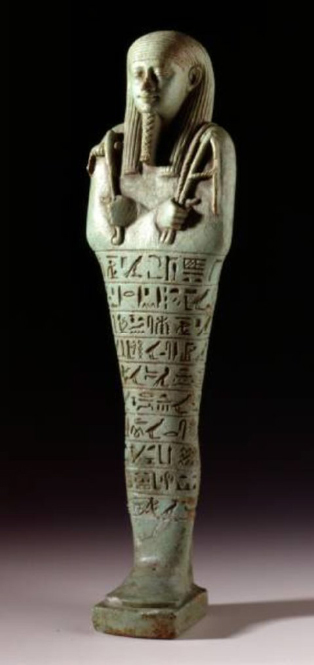

Statuette funéraire, Nectanébo II (4e s. av. JC)

INFORMATION IMPORTANTES :

Rendez-vous à la réception du MAH à 13.45 précises car la visite commence à 14.00.

Biographie

Etudes à l’Ecole du Louvre et Ecole Pratique des Hautes Etudes à Paris (thèse en égyptologie).

Puis Membre scientifique de l’Institut Français d’Archéologie Orientale

Puis Chargé de Cours à l’Université de Genève.

Et enfin Professeur d’égyptologie à l’Université de Genève depuis 2008.

Et directeur de la Mission archéologique franco-suisses de Saqqara.

LIVRES PARUS

- Le tombeau de Mérérouka. Paléographie (Paléographie hiéroglyphique 4), 2010.

(Étude paléographique et philologique des signes hiéroglyphiques du mastaba de Mérérouka [Ancien Empire].) - En collaboration avec Fr. Schuler, L’égyptologue et l’architecte. Entretiens avec Helen et Jean Jacquet (SIK Sonderschriften — Band 4), Gladbeck, 2024.

Une petite partie des articles parus

- « Les « Fils Royaux de Ramsès » : une nouvelle hypothèse », Göttinger Miszellen 151 (1996), p. 23-35.

(Liste remise à jour des porteurs du titre et hypothèse d’explication du rôle et de l’étymologie.)

- « Le Premier Prophète d’Amon Khâemouaset », Memnonia VII (1996), p. 49-58, pl. VIII-XI.

(Publication de deux montants de porte inédits du Ramesseum et d’une statue inédite du Musée Rodin au nom d’un Grand Prêtre d’Amon inconnu.)

- « Religion égyptienne et culture grecque : l’exemple de Dioskouridès », Chronique d’Egypte LXXV/149 (2000), p. 47-57.

- « Les termes du textile dans l’Egypte ancienne », in catalogue d’exposition Egypte, la trame de l’histoire. Textiles pharaoniques, coptes et islamiques, Musée des Antiquités de Rouen, octobre 2002 – janvier 2003), 2002, p. 44-45.

(Notice sur les termes utilisés en égyptien pour désigner le textile.)

- « Combien y avait-il de hiéroglyphes ? », Egypte, Afrique & Orient 46 (septembre 2007), p. 35-48.

(L’idée reçue selon laquelle le système hiéroglyphique passe d’environ 700 signes aux époques anciennes à plus de 7000 aux époques tardives doit être abandonnée. Un recensement basé sur les textes actuellement disponibles permet de proposer une estimation allant d’environ 1500 hiéroglyphes pour l’Ancien Empire à environ 2000 aux époques ptolémaïque et romaine, si l’on tient bien compte des mêmes critères de qualification des signes pour toutes ces périodes. Ces chiffres témoignent bien plutôt d’une certaine permanence du système.)

- « Renenoutet et Renenet », Bulletin de la Société d’Egyptologie de Genève 27 (2005-2007), p. 21-32.

(Analyse des graphies des déesses Renenoutet et Renenet de l’Ancien Empire à la Basse Époque. L’étude met en évidence la nette distinction qui existe entre les deux divinités avant l’époque ptolémaïque : Renenoutet est déesse de la prospérité champêtre et Renenet déesse du « destin », sans confusion des attributions, à de très rares exceptions près.)

À télécharger

- « Des animaux qui parlent néo-égyptien (relief Caire JE 58925) », in Chr. Gallois, P. Grandet, L. Pantalacci (ed.), Mélanges offerts à François Neveu (BdE 145), 2008, p. 63-72.

(Identification et publication d’un texte relatif aux scènes « satiriques » présentant des animaux occupés à des activités humaines.)

A télécharger

- « Par-delà Bien et Mal : l’inscription de la reine Katimala à Semna », Kush 19 (2003-2008), p. 185-218.

(Traduction et commentaire d’un texte de la Troisième Période intermédiaire encore mal compris développant un discours royal tout à fait inhabituel, qui tente de justifier par leur irresponsabilité le comportement manifestement déplacé d’ancêtres royaux peu courageux. Le concept d’irresponsabilité tel qu’on peut l’esquisser dans la documentation égyptienne est ensuite discuté.)

À télécharger

- « La « stèle de Saïs » et l’instauration du culte d’Arsinoé II dans la chôra », Ancient Society 38 (2008), p. 83-101.

(Nouvelle traduction d’une stèle de Saïs et mise en relation avec le décret royal d’instauration du culte d’Arsinoé II dans toute l’Égypte. La date tardive de l’événement (an 20 de Ptolémée Philadelphe) montre que la mise en place du culte de la reine dans la chôra ne suivit pas immédiatement sa mort survenue en l’an 15 et que sa divinisation est le fruit d’une réflexion purement alexandrine.)

À télécharger - et la gestuelle cérémonielle d’Amenhotep IV », in Fr. Prescendi, Y. Volokhine (ed.), Dans le laboratoire de l’historien des religions. Mélanges offerts à Philippe Borgeaud, 2011, p. 504-515.

(Réflexion sur la prise en compte dans le système hiéroglyphique du geste cérémoniel nouveau introduit par Amenhotep IV dans l’acte d’adoration. Le geste est interprété comme la transcription corporelle d’une dévotion totale, reflet de la ferveur paroxystique du roi. Ce même geste est attesté exceptionnellement à la XXe dynastie (avec la même signification) et une autre fois à la Ve dynastie (avec une tout autre signification.)

- « Rapport préliminaire sur la première campagne de l’Université de Genève à Hou (juillet 2009) », Bulletin de la Société d’Egyptologie de Genève 28 (2008-2010), p. 15-33.

(Rapport préliminaire sur la première campagne menée par l’unité d’égyptologie de l’Université de Genève à Hou, en juillet 2009. La mission s’est essentiellement attachée à réaliser un premier état des lieux des structures importantes repérées antérieurement, à savoir une porte d’enceinte, un mur sur la place du marché, un mur isolé et le kiosque.)

À télécharger

- « Les papyrus de Saqqâra. Enquête sur un fonds d’archives inédit de l’Ancien Empire », Bulletin de la Société Française d’Egyptologie 181 (octobre 2011), p. 17-30.

(Description et analyse de fragments de papyrus qui constituent l’ultime vestige d’archives du bureau d’architecture supervisant la construction de la pyramide du pharaon Téti.)

- « Le mystérieux vizir Nefer-oun-Méryrê et la nécropole des hauts dignitaires de Pépy Ier à Saqqâra », Egypte, Afrique & Orient 77 (2015), p. 35-44.

(Présentation et identification de quatre blocs récemment découverts sur le site. Ils proviennent selon toute vraisemblance d’un mastaba du célèbre Ouni à Saqqâra.)

- « Observations sur un usage iconique des hiéroglyphes », in Ph. Collombert, D. Lefèvre, St. Polis, J. Winand (ed.), Aere perennius. Mélanges égyptologiques en l’honneur de Pascal Vernus (OLA 242), 2016, p. 59-89.

- « Pratiques cultuelles et épiclèses divines aux portes des temples égyptiens », in P.M. Michel (ed.), Rites aux portes (EGeA 4), 2017, p. 59-82.

- « Les origines mythiques de la crue du Nil », Egypte, Afrique & Orient 88 (2018), p. 3-16.

(Article de synthèse sur les origines mythiques de la crue du Nil, et leurs liens avec les théories émises par les auteurs grecs sur le sujet.)

- « Portrait du Grand Prêtre d’Amon Bakenkhonsou en restaurateur (à propos de la stèle Luxor Abu el-Gud n°37) », in K. Gabler, R. Gautschy, L. Bohnenkämper, H. Jenni et al. (ed.), Text-Bild-Objekte im archäologischen Kontext. Festschrift für Susanne Bickel (Lingua Aegyptia Studia Monographica 22), 2020, p. 75-92.

(Étude philologique et contextualisation générale des événements décrits dans la stèle du Grand Prêtre d’Amon Bakenkhonsou à propos des restaurations de statues qu’il a réalisées dans le temple d’Amon à Karnak.)

À télécharger - La boulangère attisant son feu: un exemple d’adaptation d’un motif iconographique dans la sculpture en pierre d’Ancien Empire », in G. Andreu-Lanoë, Th.-L. Bergerot (ed.), Une aventure égyptologique. Mélanges offerts à Christine Gallois, Egypte, Afrique & Orient 105, 2022, p. 19-26.

À télécharger - « Qui sont-« ils » ? L’enfant nouveau-né comme enjeu divin à la lumière de certains anthroponymes d’époque tardive », in R. Meffre, Fr. Payraudeau (ed.) Eclats du crépuscule. Recueil d’études sur l’Égypte tardive offert à Olivier Perdu (OLA 315), 2022, p. 171-230.

(Étude des anthroponymes d’époque tardive incluant le pronom personnel =w, « eux » dans leur construction. Ce pronom désigne toutes sortes d’êtres divins malfaisants susceptibles d’emporter l’enfant, et contre le pouvoir desquels sont appelées des divinités secourables.)

À télécharger - « Le mastaba d’Ouni à Saqqâra », Egypte, Afrique & Orient 111 (2023), p. 3-12.

(Présentation des premiers éléments de la découverte du mastaba du célèbre Ouni à Saqqâra, lors de la mission de fouille 2022 de la MAFS.)

- Néfertary dans le grenier d’Amon à Karnak, pendant la XIXeet XXe Ses attributions et fonctions sont discutées.)

À télécharger